Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel

Chancengleichheit, Gender-Mainstreaming an Hochschulen und Forschungs-Einrichtungen

- Bilanz, Instrumente und neue Projekte -

Ob das Lied von der Chancengleichheit als Abgesang oder Hymne, in Moll oder Dur gesungen wird, hängt von den Zeithorizonten, den Zielvorstellungen und der eigenen Position ab. Das Lied vom Scheitern der bisherigen Politik zur Chancengleichheit, wie es gern von Neokonservativen angestimmt wird, kann ich nicht mitsingen. Die Politik zu mehr Chancengleichheit für die im Prinzip gleich begabten Kinder aus allen Bevölkerungsschichten ist ohne Alternative, allerdings sind Differenzierungen von Erfolgs- und Misserfolgsmeldungen anzubringen.

Ein Aspekt ist die Bildungsmobilisierung und die Hochschulexpansion. Gemäß der 15. Sozial-Erhebung des Deutschen Studentenwerks von 1998 erwerben bundesweit 36 von 100 Jugendlichen eines Bezugsjahrgangs die Studienberechtigung, davon 9 als Fachhochschulreife und 27 als allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife. 21 % aller Studienberechtigten erwerben die Fachhochschulreife über Fachoberschulen und ähnlich Schulformen beruflicher Bildung. 6 % erreicht die Studienberechtigung über den zweiten Bildungsweg (Abendgymnasium oder ein Kolleg), die anderen über den klassischen Schulweg. Im Jahre 1996 haben 33 % von allen 18-21-Jährigen Deutschen in den alten und 25 % in den neuen Bundesländern ein Studium aufgenommen.

Die Studienanfängerquote hat sich von Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre von 19 % auf 33 % erhöht, stagniert allerdings seit Anfang der 90er Jahre (15. Sozialerhebung 1998: 6). Die Prognosen gehen weiter in Richtung einer Expansion des Hochschulstudiums (Teichler 1999: 118). Bis zu 50 % und mehr eines Geburtsjahrgangs werden voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten ein Studium aufnehmen. Der Anteil der Studienberechtigten hat sich im Laufe der letzten 25 Jahre verdreifacht. Die breite Bildungsmobilisierung, angeregt durch die Bildungsreformen, den Wandel zur qualifizierten Dienstleistungsgesellschaft und die demographische Entwicklung kann damit als gelungen bezeichnet werden. (Zum Vergleich: Um die Jahrhundertwende waren es 5 % eines Altersjahrgang und ausschließlich Männer und diese kamen aus den bürgerlichen Schichten.)

Im zweiten Punkt werde ich auf Chancengerechtigkeit und soziale Bildungsvererbung(1) eingehen. Fast die Hälfte (45 %) der 17-18-Jährigen der Bevölkerung haben Väter mit einem Hauptschulabschluss. Von ihnen gelangen 33 % in die gymnasiale Oberstufe und 18 % nehmen ein Studium auf (davon 10 % an einer Universität und 8 % an einer Fachhochschule).

Etwa ein Fünftel (16 %) der Eltern in der Bevölkerung verfügt über eine Hochschulreife. Von ihren Kindern passieren

Die Chancen von Arbeiterkindern, zum Studium zu gelangen, haben sich im Vergleich zu 1945 oder 1969 ebenfalls erhöht, die von Kindern gebildeter Eltern jedoch noch mehr. In diesem Sinne lässt sich von einer familialen Vererbung der Studienbeteiligung sprechen. Aber auch die Kinder von Arbeitereltern, die eine Hochschulreife erwerben oder ein Studium abschließen, geben ihre Bildungsmotivation an ihre Kinder weiter, wie das Beispiel der DDR gezeigt hat, wo in der zweiten Generation ebenfalls bedeutend weniger Arbeiterkinder studiert hatten als in den Anfangsjahren der DDR, letztlich eher noch weniger als in der BRD. Angesichts der generell äußerst geringen Übertrittsquoten in die Abiturstufe (nur zwei aus jeder 10. Klasse) waren die Akademikerkinder dort hoch überrepräsentiert. In der DDR fand ebenfalls eine "soziale Auslese bei der Rekrutierung der Bildungselite" statt (Apel 1992: 364).

Die resignative Schlussfolgerung, Chancengleichheit sei eine bloße Illusion, ist jedoch nicht gerechtfertigt. Denn Gelegenheitsstrukturen spielen eine ganz entscheidende Rolle für das Entwickeln von Begabungen, Studierfähigkeit und Studierwilligkeit.

Ich mache jetzt einen Schwenk vom Bundesgebiet ins Ruhrgebiet. Dort wurden in den letzten dreißig Jahren viele neue Universitäten und Gesamthochschulen ausgebaut (in Bochum, Essen, Duisburg, Dortmund, Wuppertal) sowie mehrere neue Fachhochschulen gegründet. Gleichzeitig fand ein Strukturwandel von einer produktionsorientierten zu einer qualifizierten Dienstleistungsregion statt und dies mit einer soziokulturellen Mischbevölkerung, einem hohen gewerkschaftlichen Organisierungsgrad und einer selbstbewussten Arbeiterkultur. Hierzu zwei Beispiele:

Die Gründung der Fernuniversität in Hagen erfolgte mit der bildungspolitischen Zielsetzung, mehr Chancengleichheit und Korrekturen von Bildungsbiographien zu ermöglichen. Die Evaluationsdaten (von Mitte der 80er Jahre) zeigen, dass dort der Anteil der Arbeiterkinder, ebenso der ArbeiterInnen-Töchter höher ist als im Bundesdurchschnitt. Im Jahre 1985/86 gaben von den Fernstudierenden 14 % eine Arbeiterin als Mutter und 23 % einen Arbeiter als Vater an, im Unterschied zur 11. Sozialerhebung, in der 10 % eine Arbeiterin als Mutter und 16 % einen Arbeiter als Vater hatten (von Prümmer 1997: 70).

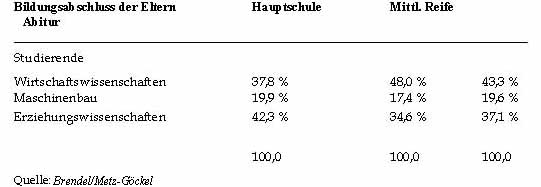

In einer Universität wie Dortmund, die bewusst in einer Arbeiterstadt zur Unterstützung des Strukturwandels im Ruhrgebiet gegründet wurde, haben einer Untersuchung des Hochschuldidaktischen Zentrums der Universität Dortmund zufolge 37,3 % der Studierenden an der Universität Dortmund Eltern mit einem Hauptschulabschluss und 43,0 % der Studierenden an der Fachhochschule Dortmund. Dies sind Durchschnittsdaten für die Studiengänge des Maschinenbau, der Wirtschafts- und Erziehungswissenschaften (Brendel/Metz-Göckel 2001).

Doch nicht nur die Entscheidung für eine Studienaufnahme, sondern auch die Studiengangswahl ist abhängig vom elterlichen Bildungsstand. Von den Studierenden, deren Eltern einen Hauptschulabschluss haben, studieren 42 % Pädagogik, 20 % Maschinenbau und ein gutes Drittel Wirtschaftswissenschaften (vgl. nebenstehende Tabelle).

Bezogen auf die jeweilige Grundgesamtheit der Studierenden eines Studiengangs sehen die sozialen Herkunftsdaten wie folgt aus:

Nicht die Aufnahme eines Studiums, sondern welches Studium aufgenommen wird, macht einen feinen Unterschied im Ruhrgebiet zwischen den Geschlechtern und den sozialen Schichten aus (2) . Der Weg zum Studium unterscheidet sich allerdings signifikant zwischen den Herkunftsgruppen. Kinder aus Arbeiterfamilien vollziehen ihren Bildungsaufstieg in Stufen, häufiger über eine Berufsausbildung und den zweiten Bildungsweg. Studierende aus den oberen Schichten schätzen ihre Arbeitsmarktchancen und Berufsaussichten signifikant besser ein als Studierende aus den niedrigeren Schichten. Während das Studium für die Oberschichten unter Gesichtspunkten einer Karriere strategisch angelegt wird, ist es für Studierende aus den niedrigen Bildungsgruppen vorwiegend durch ein Bestreben nach Zufriedenheit und Sicherheit bestimmt (Brendel/ Metz-Göckel 2001).

Frauen und die bildungsmobilen Kinder aus bildungsfernen Familien aller Nationalitäten liefern beide Belege dafür, dass Studierfähigkeit eine Folge von Zuschreibungen und Förderung ist. Sie sind studierfähig, wenn sie denn die entsprechenden Gelegenheiten erhalten, wozu inzwischen eine Reihe qualitativer Studien vorliegen (Rohleder 1997, Brendel 1998, Schlüter 1999).

Dies führt zum dritten Aspekt, der Geschlechtergerechtigkeit und Demokratisierung von Bildungseliten in Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Statistisch lässt sich der Begriff Geschlechtergerechtigkeit an der Zielvorstellung der Parität messen, der Begriff der Chancengerechtigkeit an der Proportionalität der Anteile von Arbeiterkindern im Studium und in der Bevölkerung bzw. daran, wieweit Kinder aus bildungsfernen Familien einen Bildungsaufstieg machen können. Wenig wissen wir allerdings, wie sich Geschlecht und soziale Herkunft zueinander verhalten (Brendel 1998). Die Bildungsbeteiligung von Frauen hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Noch 1986 lag die Studierquote der Frauen bei 16 % eines Altersjahrgangs, 1996 bei 31 %. An Universitäten nahmen erstmals 1995 mehr weibliche als männliche Studienanfänger ein Studium auf. An den Fachhochschulen nahmen allerdings 13 % der Männer und 8 % der Frauen gleichen Alters ein Studium auf (15. Sozialerhebung 1998).

Die einzelnen Studiengänge weisen eine große Geschlechterdisparität nach beiden Seiten auf. Daran hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten wenig geändert. Die Erhöhung der Durchschnittszahlen geht darauf zurück, dass in Studiengängen wie Rechtswissenschaften, Medizin und Wirtschaftswissenschaften die Geschlechterparität fast erreicht ist, in einigen Sprach- und Kulturwissenschaften studieren überwiegend Frauen, während sie in den Ingenieurwissenschaften fast unverrückt marginal geblieben sind. Rückläufig ist seit einigen Jahren der Frauenanteil in den Informatikstudiengängen.

Während das Studium prinzipiell keine Hürde mehr darstellt, ist die Wissenschaft als Beruf nach wie vor ein Hürdenlauf für Frauen, abzulesen an der immer noch minimalen Repräsentanz von Frauen auf der Ebene der Professuren und des wissenschaftlichen Personals, besonders auch der Großforschungseinrichtungen. In den Leitungspositionen fehlen sie dort noch ganz (Allmendinger et al 1999). Während die Datenlage allgemein für die Frauen inzwischen recht gut ist, fehlt jeglicher Hinweis darüber, aus welchen Schichten sich die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen in Deutschland rekrutieren. Die Annahme ist nicht weit hergeholt, dass sie fast alle aus den mittleren und gehobenen Schichten kommen.

Da sie die gate keeper für den wissenschaftlichen Nachwuchs sind, - alle Auswahl-, Förderungs-, Ausgrenzungs- und Abwertungsprozesse verlaufen über sie - ist die Frage: Wen erkennen sie an und wählen sie als potenziellen Nachwuchs aus, wie verlaufen die personellen Anerkennungs- und Ermutigungsprozesse für eine wissenschaftliche Karriere? Diese Fragen werden erst seit kurzem mit Konzepten wie Mentoring, Personalentwicklung und Nachwuchsförderung für Frauen kritisch diskutiert und sind Teil der Gender-Mainstreaming-Strategie. Ihr zufolge sind nicht die Frauen defizitär, sondern die Hochschulen bzw. das Wissenschaftssystem, das die Potentiale von Frauen und anderen ausgegrenzten Gruppen nicht angemessen ausschöpft (Baltes 1997, Neusel 2000).

Das bildungspolitische Problem ist nicht mehr unbedingt der gleiche Zugang zum Studium, sondern ob und wie Frauen und bisher ausgegrenzte Gruppen Wissenschaft als Beruf ergreifen und darin bis an die Spitzen der Positionshierarchien gelangen können. Damit ist die bildungspolitische Frage nicht mehr die der "Bildungsfähigkeit" und des Zugangs zur akademischen Bildung breiter Bevölkerungskreise. Vielmehr ist die Frauenfrage zur Strukturfrage geworden. Mit ihr ist wie mit der Zielvorstellung der sozialen Chancengleichheit die Macht- und Ressourcenfrage gestellt, genauer eine Umverteilung von Einflussnahme, Macht und Steuerungsmöglichkeiten verbunden.

Die Allokation von WissenschaftlerInnen auf Professuren erfolgt über exzellente individuelle Leistungsfähigkeit. Über die Auswahlprozesse verfügen maßgeblich diejenigen, die solche Positionen innehaben. Das Phänomen der (vermuteten) Selbstrekrutierung dieser Bildungs- und Funktionseliten wird bisher kaum problematisiert. Sowohl die Definition der exzellenten Einzelleistung als auch die Prozesse ihrer Herstellung bleiben gebunden an die etablierte Bildungselite und deren Vorstellung von Rationalität, wissenschaftlicher Produktivität und Originalität (Metz-Göckel 1999). Zimmermann hat für den Transformationsprozess der Wissenschaft in den neuen Bundesländern die flexible Konstruktion einer Passfähigkeit potentieller Personen für die Spitzenpositionen empirisch nachweisen können und damit erste Hinweise für die Rekrutierung von Bildungseliten geben können, die sich als nepotistisches Machtspiel der Vererbung von Stellung herausstellt (Zimmermann 1999). Meine These hierzu lautet:

Der Subtext des modernisierten Begabungsdiskurses ist traditionell elitär geblieben. Nicht die breite Begabung, wohl aber die Spitzenbegabungen gelten als geschlechts- und schichtgebunden. Die Unterstellung von Exzellenz oder Genialität ist (unausgesprochen) ein männliches Reservat der höheren Schichten und maßgeblich für die soziale und geschlechtliche Selbstrekrutierung der Inhaber von Spitzenpositionen. Frauen und Angehörige der unteren Schichten waren von den "akademischen Eliten" als Leistungs- und Funktionseliten bisher ausgeschlossen. Daher wäre eine kritische Elitedebatte im Hinblick darauf zu führen, ob und wie eine Demokratisierung dieser Bildungseliten herbeigeführt werden kann.(3) Sie sollte nicht den Konservativen und auch nicht allein den Männern überlassen werden. Inzwischen verfolgen einige private Hochschulen und auch die staatliche Universität in Erfurt als Institutionen für ihre Studierenden Auswahl- und Exzellenzkonzepte. Der Zugang für Studierende wird über Leistung geregelt.(4)

Das exzellente Ausbildungsangebot ist aber nicht mit gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen einer weitergehenden Demokratisierung verbunden. Die Internationale Frauenuniversität während der EXPO hat dagegen für die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen ein Konzept entwickelt, das mit dem exzellenten Ausbildungsangebot gleichzeitig die Zielsetzung zu realisieren versucht, weltweite Probleme wie Stadtentwicklung, Wasserversorgung und Information u.a.m. in einer interdisziplinären und globalen Perspektive zu bearbeiten und dafür die personellen und inhaltlichen Rahmenbedingungen bereitzustellen. Zwar werden sich die Studentinnen letztlich wohl mehrheitlich aus den oberen sozialen Schichten ihrer Gesellschaften rekrutieren, aber in ihren Studienschwerpunkten werden sie sich in einer Art "weltbürgerlichen Bildung" personell mit den sozialen und kulturellen Unterschieden im Sinne von Ungleichheiten kritisch auseinander zusetzen haben.

Es spricht einiges dafür, dass eine weitergehende Demokratisierung der Chancengleichheit und kontinuierliche Ausschöpfung aller Begabungen eine gesellschaftliche Resonanz findet, denn die Absorptionsfähigkeit des Arbeitsmarktes für Hochschulabsolventen wird sich im Zuge des Transformationsprozesses zur qualifizierten Dienstleistungsgesellschaft eher noch steigern (Teichler 1999). Zudem ist die Arbeits- bzw. Erwerbslosigkeit bei AbsolventInnen eines Hochschulstudiums deutlich niedriger als bei anderen Ausbildungsgruppen. Da die Begabungsreserven von Kindern aus bildungsnahen Elternhäusern fast ausgeschöpft zu sein scheinen, könnten für die Rekrutierung weiterer Studierender verstärkt Kinder aus den bildungsfernen Schichten zur Zielgruppe werden, vor allem Kinder aus nicht-deutschen (zugewanderten) Familien. Ethnizität ist als Untersuchungsfeld in der Hochschulforschung und -politik bisher kaum angekommen.

Das Studium und seine Rahmenbedingungen wirken als äußere Karrierebremsen. Zugangschancen sind nicht gleich Erfolgschancen. Die Hochschulforschung hat in den letzten Jahren zunehmend Erkenntnisse über die Bedeutung kultureller Faktoren für den Studien- und Berufserfolg vorgelegt. Um im Studium und später im Beruf (sehr) erfolgreich zu sein, brauchen die Studierenden neben Begabung und einem entsprechenden Selbstbewusstsein ein Klima der Anerkennung und Herausforderung. Gerade die soziokulturellen Dimensionen des Studiums erweisen sich sowohl für Frauen als auch für Studierende aus den bildungsfernen Schichten als problematisch und problematisierend, eben nicht als stabilisierend und fördernd (Metz-Göckel 1998, Neusel/Wetterer 1999).

Allmendinger hat in einer breit angelegten empirischen Studie ein Faktorenbündel ermittelt, das in einem indirekten Mechanismus zum cooling out von Frauen (vielleicht auch von Arbeiterkindern) im Verlauf ihrer Bildungskarriere führt: "Weniger als zwei Drittel der Frauen in unserem Sample bleiben in der Wissenschaft bzw. wollen in der Wissenschaft bleiben. Alle anderen Frauen gehen der Wissenschaft verloren: Sie sind entweder ganz oder für unabsehbar lange Zeit aus dem Beruf ausgeschieden, arbeiten in außerwissenschaftlichen Feldern oder beenden ihre Promotion, ohne in der Wissenschaft bleiben zu wollen. Die Frauen, die in der Wissenschaft bleiben, ....zeichnen sich dadurch aus, dass sie zusätzlich zum Max-Planck-Institut andere Institutionen kennen gelernt haben: Sie absolvierten Praktika, legten ein Studienjahr in den USA ein, sammelten Lehrerfahrungen oder beendeten eine Lehre.

Durch diese Außenorientierung haben sie Anerkennung bekommen, Aufmerksamkeit erhalten, eigene Perspektiven und Selbstsicherheit gewonnen. Sie haben Personen, die sie extern betreuen oder eine interne Betreuung sicherstellen. Alle diese Faktoren ‚schützen' die Frauen, machen sie robuster, verleihen klare Zielorientierung, Eigenschaften, die von allen Frauen als maßgeblich für erfolgreiche wissenschaftliche Karrieren angesehen werden.... Außenorientierung vor und während der Beschäftigung an einem Max-Planck-Institut hilft den Frauen." (Allmendinger et al 1999: 211).

Diskriminierungen auf Grund von Geschlechts- und Schichtzugehörigkeit sind diskreter geworden, damit aber nicht unwirksamer, wenn sie von den Individuen verinnerlicht werden. Daher ist der Perspektivwechsel in der Frauen- und Chancengleichheitspolitik, wie er sich in der Strategie des Mainstreaming ausdrückt, folgerichtig.

Das Konzept des Gender-Mainstreaming lässt sich als Demokratisierung von Eliten deuten, denn die neuen Adressaten der Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit sind jetzt alle Entscheider und Programmmacher, die Einfluss ausüben, nicht die Individuen, um deren Förderung es geht. Die Verantwortung für die Chancengleichheit ist damit delegiert an diejenigen, die sie verhindern oder bisher deren Nutznießer waren. Während die Ungleichheit eine Voraussetzung des Mainstreaming ist, wird diese auf allen Stufen und in allen Entscheidungsverfahren zu einem Entscheidungskriterium. Da die Rekrutierungsweisen und Beteiligungsstrukturen aber zunächst die alten bleiben, sind weitergehende Umerziehungs- oder Umdenkungsprozesse notwendig: Ein Sensibilisierungs- und Aufklärungsprogramm für die EntscheiderInnen und Programm-ImplementatorInnen.

Konkret kann dies z.B. bei der Umsetzung in einer Hochschule heißen, dass die Geschlechterthematik sich auf allen institutionellen Ebenen und bei allen Entscheidungen stellt, die vorher "geschlechtsneutral" behandelt wurden. Dies wird neues Wissen generieren darüber, wie Frauen und Männer von diesen Schritten betroffen sind. Als Institution kann die Hochschule die Mainstreaming-Strategie der Geschlechtergerechtigkeit sichtbar machen:

Fußnoten:

(2)Insgesamt zeigt sich, dass die berufliche Stellung der Eltern (Arbeiter, Angestellte, Beamte, Selbständige) außer bei Arbeitern zunehmend an Aussagekraft verliert, weil diese Gruppen in sich bildungsmäßig zu heterogen sind.

(3) Die Franzosen haben das Aufbrechen der elitären Selbstrekrutierung versucht, indem sie einen anonymen concours als Einstiegskontrolle für die Eliteinstitutionen eingeführt haben. Sie sind damit kläglich gescheitert (Brauns 1999).

(4) Im Kontext der allgemeinen Bildungsmobilisierung, die zu Massenhochschulen geführt hat, ist eine Debatte um Binnendifferenzierung, Ranking und Evaluation nicht zu vermeiden. Frauen könnten sich dabei als Reformpotential beteiligen (Roloff 1998). Ebenso steht eine öffentliche Auseinandersetzung über Qualitätsunterschiede von akademischen Ausbildungen an.

Literatur:

Apel, Helmut: Intergenerative Bildungsmobilität in den alten und neuen Bundesländern. In: Jugendwerk der Deutschen Shell: Jugend '92, Band 2: Im Spiegel der Wissenschaften. Lebenslagen, Orientierungen und Entwicklungsperspektiven im Vereinigten Deutschland, Opladen 1992

Baltes, Paul: Förderung von Frauen in der Wissenschaft. In: Lang, Sabine/Sauer, Birgit (Hg.): Wissenschaft als Arbeit - Arbeit als Wissenschaftlerin, Frankfurt a. M. 1997

Brauns, Hildegard: Soziale Herkunft und Bildungserfolg in Frankreich. In: Zeitschrift für Soziologie, 28. Jg. 1999, H. 3,

Brendel, Sabine: Arbeitertöchter beißen sich durch. Bildungsbiographien und Sozialisationsbedingungen junger Frauen aus der Arbeiterschicht, Weinheim München 1998

Brendel, Sabine/Metz-Göckel, Sigrid: Das Studium ist schon die Hauptsache, aber ... Ein Vergleich von Maschinenbau, Wirtschafts- und Erziehungswissenschaften an einer Fachhochschule und Universität aus Sicht der Studierenden, Weinheim 2001

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung: Das soziale Bild der Studentenschaft in der Bundesrepublik Deutschland.15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, Bonn 1998

Catenhusen, Wolf-Michael: Chancengleichheit als Auftrag der deutschen und europäischen Wissenschafts- und Forschungspolitik, Rede am 12.11.1999 in Potsdam

Metz-Göckel, Sigrid: Hochschulreform als Personalentwicklung. Zur Produktivität von Wissenschaftlerinnen. In: Neusel, Aylâ/Wetterer, Angelika (Hg.): Vielfältige Verschiedenheiten. Geschlechterverhältnisse in Studium, Hochschule und Beruf, Frankfurt a. M. 1999

Metz-Göckel, Sigrid: Lehrkulturen und Lehrökonomie. Zur Mikropolitik der Lehre als Modernisierungsstrategie der Hochschulen. In: Roloff, Christine (Hg.): Frauen als Reformpotential an Hochschulen, Berlin 1998

Neusel, Aylâ/Wetterer, Angelika (Hg.): Vielfältige Verschiedenheiten. Geschlechterverhältnisse in Studium, Hochschule und Beruf, Frankfurt a. M. 1999

Neusel, Aylâ: Die Internationale Frauenuniversität in der Phase ihrer Realisierung, In: Metz-Göckel, Sigrid/ Belinszki, Eszter/Schmalzhaf-Larsen, Christa (Hrsg.): Hochschulreform und Geschlecht. Opladen 2000

von Prümmer, Christine: Frauen im Fernstudium. Bildungsaufstieg für Töchter aus Arbeiterfamilien, Frankfurt a. M. 1997

Rohleder, Christiane: Zwischen Integration und Heimatlosigkeit. Arbeitertöchter in Lehramt und Arztberuf, Münster 1997

Roloff, Christine (Hg.): Frauen als Reformpotential an Hochschulen, Berlin 1998

Schlüter, Anne: Bildungserfolge. Eine Analyse der Wahrnehmungs- und Deutungsmuster und der Mechanismen für Bildungsmobilität in Bildungsbiographien, Opladen 1999

Siegele, Ulrich: Frauenförderung und männliche Identität. In: Diemer, Susanne/Kirsch-Auwärter, Edit/Phillipps, Sigrid (Hg.): Gleichstelllung und Institution. Schule und Hochschule als Reformprozess? Eine Festschrift für Doris Knab, Tübingen 1998

Schunter-Kleemann, Susanne: "Mainstreaming" - die Geschlechterfrage und die Reform der europäischen Strukturpolitik. In: Zeitschrift für Frauenforschung, 16. Jg. 1998, H.3

Teichler, Ulrich: Studieren bald 50 Prozent eines Geburtsjahrgangs? In: Das Hochschulwesen 47. Jg. 1999, H.4

Zimmermann, Karin: Die soziale Konstruktion der Passfähigkeit in Personalauswahlverfahren. Berufungen an ostdeutschen Universitäten. In: Hochschule Ost 3-4/1999

Während also die Wahrscheinlichkeit eines Studiums für ein Kind von studienberechtigten Eltern 70:100 beträgt, ist die eines Kindes von Eltern mit Hauptschulabschluss 18:100. Damit hat ein Kind aus sogenannten bildungsfernen Familien eine vierfach geringere Chance, zum Studium zu gelangen.

Während also die Wahrscheinlichkeit eines Studiums für ein Kind von studienberechtigten Eltern 70:100 beträgt, ist die eines Kindes von Eltern mit Hauptschulabschluss 18:100. Damit hat ein Kind aus sogenannten bildungsfernen Familien eine vierfach geringere Chance, zum Studium zu gelangen. Das ist Ausdruck einer Chancenungleichheit im Zugang zur Hochschulbildung, die als Chancenungerechtigkeit bezeichnet werden kann (15. Sozialerhebung 1998). Die intergenerationelle Bildungsmobilität der Arbeiterfamilien hat jedoch auch zugenommen.

Erziehungswissenschaft erweist sich als ein soziales Aufstiegsstudium für Frauen, Maschinenbau als Aufstiegsstudium für Arbeitersöhne und als Karrierestudium für Akademikersöhne.

Erziehungswissenschaft erweist sich damit als ein soziales Aufstiegsstudium für Frauen, Maschinenbau als Aufstiegsstudium für Arbeitersöhne und als Karrierestudium für Akademikersöhne.

Das bildungspolitische Problem ist nicht mehr unbedingt der gleiche Zugang zum Studium, sondern ob und wie Frauen und bisher ausgegrenzte Gruppen Wissenschaft als Beruf ergreifen und darin bis an die Spitzen der Positionshierarchien gelangen können.

Die Frauenfrage ist zur Strukturfrage geworden. Mit ihr ist wie mit der Zielvorstellung der sozialen Chancengleichheit die Macht- und Ressourcenfrage gestellt, genauer eine Umverteilung von Einflussnahme, Macht und Steuerungsmöglichkeiten verbunden.

Um im Studium und später im Beruf (sehr) erfolgreich zu sein, brauchen die Studierenden neben Begabung und einem entsprechenden Selbstbewusstsein ein Klima der Anerkennung und Herausforderung.

Das Konzept des Gender-Mainstreaming lässt sich als Demokratisierung von Eliten deuten, denn die neuen Adressaten der Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit sind jetzt alle Entscheider und Programmmacher, die Einfluss ausüben, nicht Individuen, um deren Förderung es geht.

Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit haben zwar viel mit Bildungserwerb zu tun, mehr aber noch mit Umverteilung von Macht und Ressourcen oder anders ausgedrückt: Studium und Beruf sind inzwischen für sehr viele Frauen aus bildungsnahen und für wenige Frauen aus den bildungsfernen Familien möglich, aber nicht alle von ihnen sollen nach den Sternen greifen. Dafür sorgen vor allem die etablierten Eliten.

(1)Bei der Beurteilung von Chancengleichheit im Hochschulstudium sind zwei Messzahlen zu unterscheiden: Der Anteil der Arbeiterkinder an den Studierenden und die studierenden Arbeiterkinder im Verhältnis zu den altersgleichen Arbeiterkindern insgesamt.

Allmendinger, Jutta et al: Eine Liga für sich? Berufliche Werdegänge von Wissenschaftlerinnen in der Max -Planck-Gesellschaft. In: Neusel, Aylâ/Wetterer, Angelika (Hg.): Vielfältige Verschiedenheiten. Geschlechterverhältnisse in Studium, Hochschule und Beruf, Frankfurt a. M. 1999

Bericht

- Christa Cremer-Renz, Klaus Faber

- Prof. Dr. Klaus Landfried

- Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel

- Barbara Stolterfoht

Round-Table 1:

Frauen und Männer in Hochschulen und Forschungseinrichtungen

- Dr. Peter Döge

- Dr. Barbara Hartung

- Dr. Larissa Klinzing

- Dr.-Ing. Karl-Heinrich Steinheimer

Round-Table 2:

Wissenschaft in Ost und West

- Gerd Köhler

- Prof. Dr. Barbara Riedmüller

- Jutta Schmidt

- Klaus Faber

- Tilo Braune