Mein Thema klingt dramatisch. Es unterstellt, die Gesellschaft werde durch Multimedia geteilt und dadurch würde die Chancengleichheit beeinträchtigt. Nun ist, nüchtern betrachtet, unsere Gesellschaft bereits seit langem schon mehrfach geteilt, und die Differenzen werden größer:

- Die Einkommenskluft hat zugenommen,

- ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger sind keineswegs mehrheitlich integriert,

- Frauen haben immer noch in vielen Bereichen Nachteile.

Von Chancengleichheit kann also ohnehin keine Rede sein. Welche Rolle spielen dann neue Techniken wie Multimedia-Computer, CD-ROM und insbesondere das Internet in diesem Zusammenhang? Schaffen sie neue Ungleichheiten? Wenn ja, auf welche Weise und in welchem Umfang? Oder verstärken sie bestehende Unterschiede? Welche und in welchem Ausmaß? Und wenn man solche Unterschiede feststellt, bleibt, um sie bewerten und Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, noch die Frage zu beantworten: Wofür ist es wirklich entscheidend, ob man diese Medien benutzen kann:

- für die Unterhaltung in der Freizeit,

- um sich aktuell über das, was in der Welt vorgeht, zu informieren,

- um im Beruf erfolgreich zu sein oder vielleicht sogar

- um überhaupt einen Job zu bekommen bzw. zu behalten?

Die sogenannte Wissenskluft-Hypothese wurde auch schon im Zusammenhang mit den alten Medien Presse und Rundfunk kontrovers diskutiert. Im Zusammenhang mit der Einführung von Computern wird sie seit zwei Jahrzehnten ebenfalls kontrovers behandelt. Die empirischen Befunde belegen die These von einer Vergrößerung dieser Kluft nicht eindeutig (Wingert 1998)

|

Wir verfügen nicht über differenzierte und verlässliche Daten zum Ausmaß des Internetzugangs und der Nutzung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und deren Veränderung.

|

Ich bin der Auffassung, dass wir es in Bezug auf die Internetnutzung durchaus mit einem ernsten Problem zu tun haben, das zwar noch keine dramatischen Dimensionen angenommen hat, dies aber zu erwarten ist, wenn dem nicht vorgebeugt wird. Dabei geht es nicht um völlig neue Linien und Gruppierungen. In erster Linie werden vorhandene Unterschiede im Hinblick auf Chancengleichheit verschärft, und zwar in Bezug auf informiertes und erfolgreiches Handeln in allen Lebensbereichen, in der Freizeit und vielen Alltagshandlungen ebenso wie in der politischen Kommunikation und auf dem beruflichen Karriereweg.

Doch diese Einschätzung ist in Deutschland noch keineswegs herrschende Meinung. Zwar wird seit Jahren von Politikern aller Parteien betont, dass es keine neue Spaltung geben dürfe. Konkrete Maßnahmen werden jedoch kaum ergriffen. Mit erheblicher Verzögerung gegenüber anderen Ländern werden zur Zeit gerade breiter angelegte Maßnahmen zur Ausstattung der Schulen mit Computern und Internetanschlüssen ergriffen. Aber nur 10 % der Bevölkerung gehen zur Schule. Für die übrigen 90 % fehlen Konzepte und Mittel. Und vielfach wird das Problem noch explizit geleugnet oder verharmlost, die Situation beschönigt.

Wenn z. B. die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (1999:15) in ihrem Jahresbericht voller Selbstlob betont, dass Deutschland die größte Online-Gemeinde in Europa ausweist, nach einer vergleichenden Analyse der Europäischen Kommission Deutschland jedoch in der Rangfolge der Internetdurchdringung im hinteren Mittelfeld angesiedelt wird, ist das irritierend und stärkt nicht das Vertrauen in die Objektivität der gesetzlich geforderten Berichterstattung. Wenn führende Industrievertreter 1995 angekündigt haben, dass der Abstand zu den USA innerhalb von 5 Jahren weitgehend reduziert werde (Middelhoff 1995) und dies nun nicht eingetreten ist, aber dennoch keine Umorientierung stattfindet, ist dies im Hinblick auf die Lernfähigkeit unserer Eliten nicht ermutigend.

Mit diesen Vorbemerkungen möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir uns nicht in einer Situation befinden, wo es ein gemeinsam erkanntes Problem gibt, über dessen Ausmaß und Ursachen Konsens besteht und für das auch die Lösungen im Prinzip bekannt sind und diese nun nur noch umgesetzt werden müssen. Die Situation ist leider sehr viel schwieriger: Wir verfügen nicht über differenzierte und verlässliche Daten zum Ausmaß des Internetzugangs und der Nutzung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und deren Veränderung.

Wir kennen die Haupthindernisse und wichtigsten Gründe für die Nichtnutzung nicht genau. Wir haben keine konkreten Anhaltspunkte für Art und Umfang der Benachteiligungen, die aus einem fehlenden Zugang bzw. einer Nicht-Nutzung resultieren können. Und wir haben kaum Erfahrungen mit, geschweige denn fundierte Evaluationen der Effektivität von Maßnahmen zur Verbesserung und Verbreiterung des Internetzugangs und einer daraus resultierenden Nutzung mit dem entsprechenden Kompetenzerwerb.

Diese Wissensdefizite sind nicht bedingt durch die Grenzen menschlicher Erkenntnisfähigkeit oder besondere Umstände des Gegenstandsbereichs. Sie beruhen schlicht auf mangelndem Interesse und dem daraus resultierenden Fehlen von Ressourcen für entsprechende Untersuchungen und Experimente. Dass man mehr wissen und mehr tun kann, zeigt seit 1993 die US-amerikanische Regierung. Deren Aktivitäten auf dem Wege zu dem Ziel, alle US-Bürgerinnen und Bürger ans Netz zu bringen,(1) verfolge ich seit mehr als fünf Jahren und möchte hier vor allem darüber berichten. Es wäre allerdings genau so interessant, genauer zu untersuchen, wie es Schweden geschafft hat, inzwischen eine noch höhere Internetdurchdringung in der Bevölkerung als die USA zu erreichen. Leider sind viele Dokumente über die schwedische Situation nur in schwedisch verfügbar, so dass dies ein eigenes Projekt wäre.

Welche Aufmerksamkeit dem Thema des chancengleichen Zugangs zum Internet in den USA geschenkt wird, zeigt sich daran, dass schon 1994 die Tageszeitungen in den USA dieses Thema ansprachen, das die Amerikaner heute den 'Digital Divide' nennen. In Deutschland meinten damals Regierung und Opposition einhellig, das einzige Problem seien die hohen Telekommunikationsgebühren der Telekom. Nach einer konsequenten Deregulierung werde der Markt schon dafür sorgen, dass sich jeder auch den Zugang zur Datenautobahn leisten könne.(2)

|

Wir wissen, dass der Anteil der weiblichen Nutzer des Internet deutlich niedriger ist als der der Männer. Das muss betont und geändert werden. Aber es wäre verkürzt, das Thema Chancengleichheit nur auf die Geschlechterdimension zu konzentrieren.

|

Nun sind zwar tatsächlich die Telekommunikationsgebühren gesunken, und die Internetzugangsgebühren sinken sogar gegen Null. Ist damit aber das Problem gelöst, oder werden nun nach Überwindung der Kostenbarrieren andere Barrieren deutlich? Und für wen sind sie wie hoch? Wir wissen, dass der Anteil der Nutzerinnen des Internets deutlich niedriger ist als der der Männer. Das muss betont und geändert werden. Aber es wäre verkürzt, das Thema Chancengleichheit nur auf die Geschlechterdimension zu konzentrieren.

"Rasse, Klasse und Geschlecht" sind die drei Dimensionen, zu denen wir zunächst empirische Befunde über die Verteilung der Internetnutzung benötigen, um dann die daraus resultierenden Folgen und Lösungsmöglichkeiten untersuchen zu können. An diesem Punkt werden die oben angesprochenen Defizite und Versäumnisse schon ganz praktisch deutlich. Wir haben Daten über die Internetnutzer und Nichtnutzer differenziert nach Geschlecht, Einkommen und Bildunsgabschluss, aber nicht nach ethnischer Zugehörigkeit, während diese ethnische Dimension in den Vereinigten Staaten sogar noch vor der Geschlechterfrage in der Priorität rangiert.

Wissenslücken in Bezug auf die derzeitige Verbreitung und Nutzung des Internets: Die Europäische Kommission, die lange Zeit glaubte, man müsse nichts tun außer liberalisieren und deregulieren, hat nun zum zweiten Mal ein Eurobarometer vorgelegt, das Durchschnittswerte in den Mitgliedsstaaten über den Zugang zum Internet und die Verfügung über PCs liefert. Befragt wurden jeweils ca. 3.000 Menschen in jedem der 15 Mitgliedstaaten.

Auf der einen Seite ist festzustellen, dass Deutschland mit seinen etwa 8 Prozent Internet-Zugang, zumindest was die west- und nordeuropäischen Länder angeht, das Schlusslicht bildet. Im Sinne eines Hoffnungsschimmers kann man auf der anderen Seite aber auch, wie schon erwähnt, auf Schweden verweisen, das immerhin 40 Internetanschlüsse auf 100 Einwohner erreicht hat.

Wir haben es also nicht mit irgendwelchen Naturgesetzen zu tun, auch noch nicht mal, wie man häufig meint, mit einem Unterschied Europa - USA, sondern bestenfalls mit unterschiedlichen politischen Prioritäten, vielleicht auch unterschiedlichen Kommunikationskulturen, auf jeden Fall aber mit Unterschieden im Problembewusstsein, der Intelligenz und der Effektivität von Regierungen und Unternehmen in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Wie gesagt, es wäre sehr lohnenswert, die Regierungsprogramme und Unternehmensstrategien in den skandinavischen Ländern einmal näher zu analysieren.(3)

Diesen Rückstand leugnet inzwischen kaum noch jemand. Häufig wird aber aus den gleichzeitig zu verzeichnenden hohen Zuwachsraten geschlossen, dass dieses Wachstum anhält und wir eben nur mit einer gewissen Verzögerung auch die 40 % und irgendwann die Vollversorgung wie bei Fernsehen und Telefon ohne besondere Anstrengungen erreichen werden. Zweifel an dieser Selbstläuferthese sind aufgrund anderer Ergebnisse des letzten Eurobarometers und auch der ARD-Online-Studie anzumelden. 68 % der befragten Europäer erklären, auch zukünftig kein Interesse an einer Internet-Nutzung zu haben, 50 % sind desinteressiert am Erwerb eines PCs, 67 % denken nicht daran, sich Pay-TV zuzulegen.

Wenn 30 % angeschlossen sind und 70 % es nicht haben wollen, dann könnte man die Position vertreten, dass doch Chancengleichheit insoweit gegeben ist, als jeder das tun kann, was er will. Wenn die Leute nicht wollen, sollte man sie auch nicht zu einem vielleicht nur vermeintlichen Glück zwingen. Denn Chancengleichheit soll ja nicht in Gleichmacherei münden... So haben die Vertreter der damaligen Regierungsfraktionen in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Zukunft der Medien in der letzten Legislaturperiode argumentiert.(4) Aber so einfach darf es sich weder Politik noch Wissenschaft machen. Man muss vielmehr untersuchen, warum die Befragten keine Nutzung anstreben und auf welcher Wissensbasis sie diese Urteile fällen.

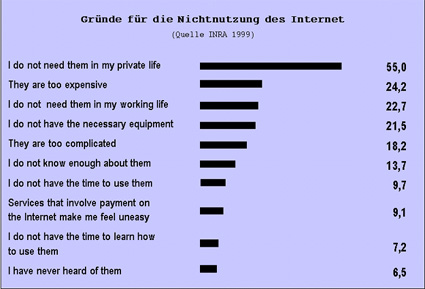

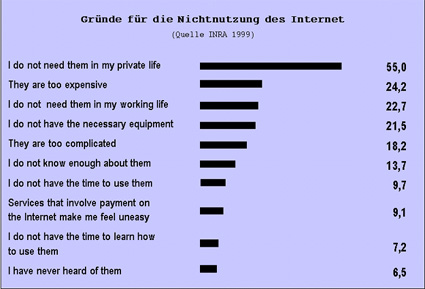

In der Eurobarometer-Umfrage sagen 55 %, dass sie diese Techniken in ihrem Alltag nicht benötigen, dass sie ihnen also keinen unmittelbaren Nutzen bringen. Dann kommen erst die 24 %, die sagen, das sei zu teuer, gefolgt von 22 %, die angeben, auch in ihrem Arbeitsleben keinen Bedarf zu haben. 18 % halten die Technik für zu kompliziert. Dies sind zusammen in etwa genau so viele Befragte, wie diejenigen, die glauben, das Internet im privaten Bereich nicht zu benötigen. Diese Daten sind in doppelter Hinsicht interessant und für weitere Überlegungen sehr relevant. Bisher bekommt man, je nachdem mit wem man redet, ganz unterschiedliche Hypothesen über die Gründe für die Nichtnutzung:

- Wenn man mit Technikern oder mit Ergonomen redet, wird eingeräumt, dass die Technik noch (!) zu kompliziert sei.

- Ökonomen sagen, die Preise für Telekommunikation und Internetdienste seien zu hoch.

- Pädagogen und Pädagoginnen betonen, dass die Medienkompetenz fehle.

Natürlich haben diese jeweiligen Experten dann auch Lösungen für die von ihnen identifizierten Ursachen parat. Aber hier sagen 55 % der Befragten, das sei alles nicht das Hauptproblem, sondern es fehle schlicht an attraktiven inhaltlichen Angeboten. Nun ist auch das nicht ganz neu, und die Medienkonzerne versuchen ja auch, attraktive Inhalte zusammenzustellen oder neu zu entwickeln. Sie konzentrieren sich dabei auf das Massenpublikum bzw. die kaufkräftige Nachfrage. Die gleichen Bemühungen sind erforderlich, wenn man den Frauenanteil, den Seniorenanteil oder den Anteil ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger erhöhen will. Auch dann müssen für diese jeweiligen Zielgruppen attraktive Inhalte angeboten werden.

Aber damit ist das Problem leider noch nicht gelöst. Denn diese Aussage vom fehlenden Bedarf ist ja nicht auf der Basis von gründlichen Prüfungen getroffen worden. Die Befragten sagen ja nicht: "Ich habe das Internet ausprobiert, und da ist einfach nichts für mich drin", sondern sie glauben einfach, dass etwas, von dem sie sich durch Hörensagen ein Bild gemacht haben, für sie keinen Nutzen bringt. Hätten sie andere Bekannte, die ihnen begeistert vorschwärmen, wie toll das Netz ist, würden sie anders urteilen. Um sich von diesem negativen Vorurteil zu befreien, müssten sie aber relativ hohe Investitionen tätigen. Das ist ein echter Teufelskreis: Wenn ich glaube, es bringt mir nichts, dann werde ich keine 2000,- DM investieren, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Eine strategisch entscheidende Frage ist also, wie man Menschen mit einem solchen Vorurteil in die Lage versetzen kann, sich ein eigenes fundiertes Urteil zu bilden.

In der Ökonomie werden Medien als Erfahrungsgüter charakterisiert. Damit soll ausgedrückt werden, dass man den Wert dieser Güter erst beurteilen kann, wenn man damit Erfahrungen gemacht hat. In der Informationsökonomie spricht man in diesem Zusammenhang vom Informationsparadox. Man kann den Wert einer Information erst beurteilen, wenn man sie zur Kenntnis genommen hat. Im Gegensatz zu anderen Gütern kann man Informationen nicht erst einmal ansehen und testen, bevor man sie konsumiert, und auch nicht unbenutzt zurückgeben. Daher muss man für Informationen zuerst bezahlen, bevor man sie bekommt und kann sie nicht umtauschen.

Wegen dieser Besonderheiten sind Informationen und auch Internetdienste nicht mit anderen Gütern gleichzusetzen, die man auf der Straße oder in der Nutzung durch andere sieht und von daher beurteilen kann. Das Informationsparadox löst man im kommerziellen Informationsgeschäft dadurch, dass man bestimmten Quellen vertraut. Man nimmt an, dass das, was eine vertrauenswürdige Quelle, eine Marke, liefert, in der Regel den Preis wert ist. Dies funktioniert ganz gut bei Informationsprodukten und -dienstleistungen, die uns der Gattung nach vertraut sind und wo wir die Anbieterlandschaft einigermaßen kennen, also z. B. bei Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Filmen und Fernsehsendern.

Aber in Bezug auf das Internet fehlt dieses Vorwissen weitgehend, das eine solche Bewertung erlaubt, bzw. man muss sich auch dort bereits auskennen, um den Wert von Angeboten beurteilen zu können und das neue Medium überhaupt zielgerichtet über das bloße Surfen hinaus nutzen zu können. Dabei sind, wie gesagt, die technischen und finanziellen Hürden höher als bei anderen Gütern und auch bei anderen Medien.

Ein derartiges Erfahrungsproblem gab es allerdings in der Anfangszeit des Fernsehens und des Telefons auch. Damals wurden gezielt Möglichkeiten der Erfahrungsgewinnung ohne eigene Geräte und Anschlüsse geschaffen: Beim Fernsehen waren es am Anfang die Geräte, die in den Schaufenstern der Fachgeschäfte abends liefen und die in Gaststätten standen und mit denen die Männer die Übertragung von Fußballspielen sehen konnten. Beim Telefon waren es öffentliche Telefonzellen, mit denen die Gelegenheit geboten wurde, Erfahrungen ohne hohe Einstiegsinvestitionen machen zu können.

Sind Computer und Internet gleichermaßen wichtig? Der Nutzen des Fernsehens und des Telefons ist uns heute bekannt. Wir haben diese Techniken fest in unseren Alltag integriert. Den Computer kennen wir bisher als große Maschine im Hintergrund in Wirtschaft und Verwaltung und als Arbeitsmittel in den Büros und Geschäften, vielleicht auch noch als Schreibmaschine und/oder Spielzeug zu Hause. Und Computernetze gibt es auch schon seit vielen Jahren.

Den meisten Menschen fehlte jedoch bis vor kurzem die unmittelbare Erfahrung damit. Bildschirmtext sollte zwar schon Ende der 70er-Jahre ähnlich wie das französische Minitel Millionen Teilnehmer vernetzen. Doch im Gegensatz zu Frankreich war die Akzeptanz in Deutschland sehr gering und blieb um eine Zehnerpotenz hinter den Prognosen zurück. Was ist heute anders als damals, was ist das Neue am Internet? In der Informatik unterscheiden wir drei große Phasen der Entwicklung der Computertechnik und ihrer Anwendung:

Am Anfang sind Computer als Automaten konzipiert und eingesetzt worden, die in den Unternehmen unter anderem die Lohn- und Gehaltsabrechnung automatisch abwickeln und Steuerbescheide maschinell erstellen. Damals waren sehr wenige Menschen aktiv daran beteiligt. Sie haben irgendwo im Keller in einem Rechenzentrum gearbeitet. Aber passiv waren alle betroffen, deren Lohnabrechnungen, Steuerbescheide und Stromrechnungen maschinell erstellt wurden. Ihre Daten wurden gespeichert, und oft konnten sie diese maschinell erstellten Abrechnungen und Bescheide schlechter lesen als vorher.

Dann kam Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre etwas völlig Neues: Der Computer wurde nicht mehr als Automat erfahren, sondern als Werkzeug, das man als Schreibmaschine, als Zeichenmaschine, als Rechenmaschine, als Karteikasten und/oder als Spielesammlung benutzt. Innerhalb von einigen Jahren waren fast alle Büroarbeitsplätze davon betroffen. Heute ist die Benutzung des PCs mit diesen Office-Funktionen eine fast unabdingbare Voraussetzung, um überhaupt einen Arbeitsplatz in fast allen kaufmännischen Berufen zu bekommen. Diese Nutzung des Computers ist etwas völlig anderes als die in der Phase davor, als man komplexe Prozesse programmieren musste.

Und nun stehen wir wieder vor einer neuen Art der Nutzung: Nun geht es um den Computer als Medium. Derselbe PC, aber auch der Fernseher und demnächst vermutlich noch andere neuartige Geräte werden genutzt, nicht um selbst Zeichen zu manipulieren, sondern um über dieses Gerät und ein entsprechendes Netz entweder mit anderen Menschen oder mit Computern irgendwelche Mitteilungen auszutauschen, Geschäfte anzubahnen und evtl. auch abzuwickeln sowie um Informationen abzurufen.

|

Eine strategisch entscheidende Frage für die Entwicklung des Internets ist, wie man Menschen mit Vorurteilen in die Lage versetzen kann, sich ein eigenes fundiertes Urteil zu bilden.

|

Jetzt sind nicht nur die Beschäftigten in den Büros, sondern potenziell alle Menschen, die beruflich Informationen aufnehmen müssen, betroffen. Und wenn man in seinem Alltag z. B. Einkäufe günstig tätigen, Verwaltungsvorgänge effektiv erledigen oder sich an öffentlichen Diskussionen beteiligen will, spielt dieses Medium neben Telefon, Presse und Rundfunk eine zunehmend wichtigere Rolle, weil es gegenüber den anderen Medien spezifische Vorteile bietet.

Ich wette, dass man in fünf Jahren in den meisten kaufmännischen Berufen Nachteile bei der Jobsuche und beim Aufstieg haben wird, wenn man nicht weiß, wie man im Internet bestimmte Informationen recherchiert oder wenn man nicht die Chancen und Risiken von elektronischen Transaktionen einschätzen kann, Sicherheitstechniken wie Verschlüsselung und Signaturen anwenden kann u.a.m.

Daraus erwächst eine neue Freiheit, aber auch eine neue Last. Um die entstehende Herausforderung richtig einschätzen zu können, muss erkannt werden, dass für die Benutzung von Computern und Computernetzen als Medium andere Qualifikationen erforderlich sind als die, die man braucht, um den Computer als Werkzeug zu benutzen und auch andere als für die Anwendung als Spielmaschine. Das ist deswegen wichtig, weil vielfach im politischen Bereich die These vertreten: "Na ja, mit Menschen unseren Alters mag man ein Problem haben, aber guckt Euch die Kids an, wie virtuos die mit dem Computer umgehen!"

Aber der virtuose Umgang mit dem Computer als Werkzeug und Spielmaschine sagt überhaupt nichts darüber, ob man ihn auch als Medium zum Recherchieren von Informationen effektiv benutzen und die gefundenen Informationen und ihre Quellen kompetent beurteilen kann. Die dazu erforderlichen Kompetenzen sind eine mindestens ebenso große Hürde wie die Kosten. Daher kommt es darauf an, sie näher zu bestimmen.

Es geht um mehr als um die technische Bedienungsfertigkeit. Presse und Rundfunk, haben zwar ihren Namen von der jeweiligen Technik; aber wenn wir "Presse" sagen, dann meinen wir doch nicht wirklich die Druckerpresse, sondern einen institutionellen Komplex aus Redaktionen, Presseagenturen, Korrespondenten, und wir meinen die verschiedenen Produkte. Dabei können wir sehr gut zwischen einer Tageszeitung, einer Illustrierten und einem Telefonbuch unterscheiden und messen diese Produkte mit unterschiedlichen Qualitätskriterien. Dass sie alle auf derselben Presse gedruckt sein können, ist dabei zumeist nachrangig. Um diese Presseprodukte auf ihre Glaubwürdigkeit hin fundiert beurteilen zu können, ist es hilfreich, die Produktionsorganisation hinter diesen Produkten zu kennen. Und für eine effektive Nutzung muss man die Struktur, den Konstruktionsplan der Produkte kennen.

In der Medientheorie spricht man von Codes, von Regelsystemen, von kognitiven Schemata, nach denen Zeitschriften, Zeitungen oder Bücher aufgebaut sind und die die Nutzenden bei der Nutzung entschlüsseln (Schmid, Kubicek 1994; Kubicek, Schmid, Wagner 1997). Diese Fähigkeit zum Entschlüsseln der Codes und die Aneignung der kognitiven Schemata sind ein wesentliches Element dessen, was man Medienkompetenz nennt und vielleicht besser als Informations- und Kommunikationskompetenz bezeichnen sollte. Dazu gehört zunächst eine gewisse Differenzierungs- und Selektionskompetenz.

Wir können alle zwischen einem Flugblatt und einer Zeitung und einem Amtsblatt unterscheiden. Die Zuordnung zu einer dieser Gattungen hat Auswirkungen darauf, wie sehr wir den jeweiligen Inhalten vertrauen und was wir bei einem bestimmten Anlass heranziehen. Wir haben außerdem in Bezug auf jede dieser Produktkategorien eine Orientierungskompetenz. Wenn wir in einem Buch etwas suchen, wissen wir, dass es vorne ein Inhaltsverzeichnis und hinten manchmal einen Index gibt. Mit der Nutzung erwerben wir eine zunehmende Urteils- und Kritikfähigkeit, die sich an einer Reihe von im Laufe der Praxis gewonnenen Qualitätsindikatoren festmacht.

Und einige haben dann noch eine gewisse Produktions- und Gestaltungskompetenz, um Inhalte in eine jeweils mediengerechte Form zu bringen. Das alles ist etwas völlig anderes als die technische Bedienungsfertigkeit, zum Beispiel eine Tageszeitung glatt und geräuschlos im Stehen umzublättern.

|

In fünf Jahren wird man in den meisten kaufmännischen Berufen Nachteile bei der Jobsuche und beim Aufstieg haben, wenn man nicht weiß, wie man im Internet bestimmte Informationen recherchiert oder wenn man nicht die Chancen und Risiken von elektronischen Transaktionen einschätzen, Sicherheitstechniken wie Verschlüsselung und Signaturen anwenden kann.

|

Meine bisher leider nur von wenigen geteilte These ist, dass die breite Aneignung des Internet als Medium eine wesentlich größere Herausforderung darstellt als die Integration des Computers als Werkzeug in den Büroalltag in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren. Das liegt daran, dass der Computer als Werkzeug im wesentlichen die Schreibmaschine und die Rechenmaschine ersetzt hat. Man musste, um einen Text auf einem Computer zu schreiben, zwar andere Bedienungsfertigkeiten erwerben, aber keine neuen kognitiven Schemata lernen. Nach wie vor ist ein Brief ein Brief und ein Aufsatz ein Aufsatz.

Der Brief hat einen Kopf, eine Anschrift, eine Anrede, eine Unterschrift, ganz gleich, ob er mit der Schreibmaschine oder dem Computer geschrieben wird. Und nach wie vor gilt, dass ein Aufsatz aus einer Überschrift, aus Absätzen und ggf. Fußnoten besteht. Die kognitiven Strukturen der Texte sind aus der Welt der mechanischen Schreibmaschine unmittelbar in die Welt des Computers übernommen worden. Die Einführung des Computers als Werkzeug war im Wesentlichen nur eine Frage des Erwerbs neuer Bedienungsfertigkeiten unter Beibehaltung der bekannten, in der Schule und der Alltagserfahrung erworbenen, tief verwurzelten kognitiven Schemata, Strukturen und Regeln in Bezug auf die zu schreibenden Texte.

Wenn wir jetzt über den Computer als Medium sprechen, ist dies anders. Es geht zwar auch um neue Bedienungsfertigkeiten, aber zusätzlich vor allem um neue kognitive Schemata. Es gibt in der Vor-Internetzeit bei der Informationssuche im Alltag nichts Vergleichbares zum World Wide Web mit seiner Hypertextstruktur und seinen Datenbanken. Die meisten Menschen haben vorher noch nie einen Suchbegriff in eine Eingabemaske getippt. Hier werden Strukturen und Verfahren genutzt, um Informationen abzulegen, zu verteilen und darzustellen, die bisher nur in wenigen Fachberufen verwendet worden sind.

Die hohe positive Wertschätzung, die das Internet erfährt, rührt unter anderem daher, dass das, was bisher professionelle Mediengestalter oder -mittler gemacht haben, nun von dem Einzelnen selbst gemacht werden kann. Wer bisher etwas veröffentlichen wollte, war darauf angewiesen, dass die Redaktionen von Hörfunk, Fernsehen und Presse eine Pressemitteilung auch zur Kenntnis nehmen und ganz oder teilweise zu einer kurzen Meldung oder einem längeren Beitrag umarbeiten. Die Redaktionen bilden einen Filter, manche sagen, sie zensieren, weil natürlich nach der Zusammensetzung der jeweiligen Leserschaft oder nach anderen Kriterien entschieden wird, was veröffentlicht wird und was nicht. Das ist im Internet anders. Dort ist auch DER SPIEGEL nur einer von vielen hunderttausend Anbietern. Dies wird als neue Informationsfreiheit positiv gewürdigt.

Aber wie auch sonst im Leben ist Freiheit jedoch nicht nur Chance, sondern zugleich auch Last. Jetzt muss man nämlich selbst suchen, auswählen, sortieren, bewerten und Querverbindungen herstellen, um einen Überblick zu einem Thema zu bekommen. Ich muss das tun, was die Redaktionen bisher für mich getan haben. Ich habe persönlich die Leistungen der Redaktion meiner Tageszeitung nie als Zensur empfunden, sondern immer als Entlastung, weil ich morgens nicht die Zeit habe, selbst bei sieben verschiedenen Presseagenturen reinzuschauen, was es zu den verschiedenen Themen gibt, sondern das lasse ich die Redaktion meiner Tageszeitung und meines Lieblingssenders machen.

Und solange ich zwischen taz oder FAZ wählen kann, entscheide ich auch, was die Redaktionen für mich auswählen. Ich spare mir die Zeit und zahle dafür. Bei bestimmten Forschungsrecherchen bin ich andererseits froh, dass ich direkt in Archiven suchen kann und nicht auf die Herausgeber und Redakteure von Fachzeitschriften und Informationsdiensten oder auf andere Vermittlungsformen angewiesen bin.

Wenn also gefragt wird, was die Menschen mit dem Internet machen können, dann kann man sagen, sie können oder müssen weitgehend die Funktionen übernehmen, die bisher von professionellen Medienmachern und -mittlern übernommen worden sind. Dies gilt nicht nur für die Informationssuche, wo die Aufgaben von Redaktionen übernommen werden. Beim sogenannten e-commerce, dem elektronischen Handel, kann man Waren und Dienstleistungen zu günstigen Preisen suchen und rund um die Uhr bestellen.

Diese Sortimentsauswahl ist bisher eine klassische Funktion des Handels. Er übernimmt bestimmte Garantien für die Qualität, er wickelt Zahlungsgeschäfte ab, übernimmt eine Reihe von Risiken und bietet Garantien. Beim so genannten e-government kann man Formulare am Bildschirm ausfüllen und elektronisch abschicken. Man ist unabhängig von Öffnungszeiten und muss sich nicht einen Tag Urlaub nehmen, um zu einem Amt zu gehen. Aber es gibt auch keine Beschäftigten der Verwaltung, die einem dabei helfen, unverständliche Formulare auszufüllen, die einem sagen, wie es weitergeht und wo und wie man sich über den Fortgang der Bearbeitung erkundigen kann.

|

Meine These ist, dass die breite Aneignung des Internet als Medium eine wesentlich größere Herausforderung darstellt als die Integration des Computers als Werkzeug in den Büroalltag in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren.

|

Wenn das alles richtig ist, dann heißt Medienkompetenz im Zusammenhang mit den Informations-, Kommunikations- und Transaktionsfunktionen des Internet, dass man das, was bisher Redakteure, Handelskaufleute und Verwaltungsangestellte in ihrer Ausbildung lernen, in Zukunft im Netz alles selbst machen kann und eben auch machen muss, wenn man die entsprechende Leistung online erhalten will. Ist somit die bisherige Spezialisierung und Professionalisierung nicht mehr nötig? Ist diese Vorstellung von einer Do-it-yourself-Gesellschaft, wie Kollegen aus Göttingen es formuliert haben, realistisch? Und gibt es Grund zu der Annahme, dass nur weil es jetzt das Internet gibt und die Nutzungsentgelte von 5 auf 3 Pfennige pro Minute fallen, diese Fähigkeiten plötzlich überall vorhanden sind oder von Millionen von Menschen schnell nebenbei erworben werden?

Ich will damit die Chancen für unabhängige und selbstbestimmte Informations- und Kommunikationsprozesse durch das Internet überhaupt nicht leugnen. Alle sollen die Möglichkeit haben zu entscheiden, was sie selbst machen und was sie von anderen machen lassen. Aber das setzt natürlich auch die Fähigkeit dazu voraus. Die müssen auch nicht alle erwerben. Und dies ist ein wesentlich komplexerer, viel langfristigerer Prozess als der Ersatz der Schreibmaschine durch den PC und dessen Integration in den Büroalltag.

Dieses Qualifikationsproblem erklärt zum Teil die Unterrepräsentanz von bestimmten Gruppen bei der Internetnutzung. Wie ist diese Internet-Nutzergemeinde heute zusammengesetzt? Der typische Internetnutzer ist immer noch

- männlich,

- besserverdienend,

- zwischen 20 und 35 Jahren und hat einen

- höheren Bildungsabschluss.

Die verschiedenen vorliegenden Studien, die der Gesellschaft für Konsumforschung, die ARD-Online-Studie, die Haushalts- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes, die W3-Befragung und andere kommen im Wesentlichen zu gleichen Ergebnissen. Im Detail ist es hingegen sehr schwierig, einige der Studien zu vergleichen. Die einen betrachten nur die Menschen zwischen 14 und 55, die anderen die ab 14 aufwärts. Aber die Tendenz bleibt.

Die jeweils neuen Erhebungen belegen nicht nur eine Zunahme der absoluten Anzahl der Internet-Nutzerinnen und -Nutzer. Sie werden in der Regel auch als langsame Annäherung der Struktur der Nutzerschaft an die der Gesamtbevölkerung und damit als Verringerung von Unterrepräsentationen interpretiert. Doch in dieser Hinsicht ist Vorsicht geboten. So heißt es z. B. in der Zusammenfassung der jüngsten Forsa-Studie:

|

"Wiederum verbessern konnte sich der Frauenanteil bei der Online-Nutzung. So waren im Februar bereits 14,4 Prozent der Frauen online, nach 13,5 Prozent im Januar. Auch bei den Männern verbuchten die Marktforscher einen Anstieg: 29,7 Prozent nach 26,2 Prozent einen Monat zuvor. Der Anteil der Abiturienten/Studenten liegt bei 58,9 Prozent (Januar 59,9)."(Quelle: http://wuv.de/studien/afacts_0300/2.html).

|

Bei genauem Lesen fällt auf, dass zwar der Frauenanteil gestiegen ist, der Männeranteil jedoch prozentual doppelt so stark zugenommen hat. Dies ist keine Verbesserung und kein Grund zur Entwarnung. Die Amerikaner nennen diese Entwicklung den Digital Divide: Die Kluft zwischen den verschiedenen Bildungsschichten, Einkommensklassen, Rassen und den Geschlechtern wird nicht kleiner, sondern in vielen Fällen größer. Dies bleibt innerhalb des Gesamtwachstums häufig unbemerkt. Vielfach sind die Zahlen auch nicht so aufbereitet, dass dieses Phänomen anschaulich erkennbar wird.

In den USA hat die zum Geschäftsbereich des Department of Commerce gehörende National Telecommunications and Information Administration (NTIA) im vergangenen Herbst die dritte Studie mit dem Titel "Falling Through the Net" vorgelegt und darin den Digital Divide quantifiziert und visualisiert (NTIA 1999 sowie http://www.digitaldivide.gov). Die dabei festgestellte Vergrößerung der Kluft zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen hat in den USA bei Wirtschaft und Politik für erhebliche Betroffenheit gesorgt und war Anlass, bisher schon ergriffene Maßnahmen zur Vermeidung solcher Asymmetrien zu verstärken.

|

Wenn gefragt wird, was die Menschen mit dem Internet machen können, dann kann man sagen, sie können oder müssen weitgehend die Funktionen übernehmen, die bisher von professionellen Medienmachern und -mittlern übernommen worden sind.

|

Wir haben versucht, aus den vorliegenden statistischen Daten für Deutschland die gleichen Relationen zu bilden und sind sowohl bei der Geschlechterverteilung als auch beim Vergleich der Bildungsschichten ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass der Abstand zwischen den jeweiligen Bevölkerungsgruppen größer geworden ist. Dies widerspricht der gängigen Berichterstattung und der darauf beruhenden Selbstläuferthese. Es mag sein, dass bei noch gründlicherer Analyse der Abgrenzungen der Stichproben kleinere Veränderungen der hier errechneten Daten eintreten. Die vorläufige Analyse ist jedoch auf jeden Fall ein hinreichender Grund, sowohl die Datenlage zu verbessern als auch die bisherigen Programme und Konzepte kritisch zu überprüfen und zielgenauer zu machen.

Bei dieser Darstellung wird nicht die Internetnutzerschaft prozentual in unterschiedliche Klassen untergliedert. Vielmehr wird für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen der Anteil der Internet-nutzenden ermittelt und in einer Zeitreihe gegenübergestellt. Diese Aufbereitung ist nicht immer einfach, weil zum Teil Daten über die Größe der jeweiligen Bevölkerungsgruppe fehlen bzw. die Abgrenzungen unterschiedlich sind. Um hier zu exakten und verlässlichen Daten zu gelangen, müssen die Kategorien und Klassen der Nutzeranalysen mit denen der jeweiligen Bevölkerungsgruppen in der amtlichen Statistik abgestimmt werden. Ein Vergleich der Falling Through the Net-Studie mit den deutschen Untersuchungen ist auch noch in anderer Hinsicht anregend, 4weil zusätzliche Aspekte erfasst werden.

Zum einen ist die übliche Differenzierung nach Einkommensklassen wenig aussagefähig, weil sich in den unteren Einkommensklassen auch die Studenten mit einem besonders hohen Anteil an Internetnutzung befinden. Aufschlussreicher ist die in der US-Studie erfasste Haushaltsstruktur. Dabei wird erkennbar, dass alleinerziehende Frauen mit Kindern mit Abstand die geringste Internetnutzung aufweisen. In dem entsprechenden Factsheet der NTIA zu den Alleinerziehenden-Haushalten heißt es u.a.

(http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/digitaldivide/factsheets/single-parent.htm):

"Compared to two-parent households, single parent households have lower Internet, computer, and telephone penetration rates. Holding race constant, family composition still plays a role in determining Internet access. And for many demographic groups, family structure significantly impacts connectivity regardless of income. While 61,8 % of households composed of married couples with children own computers, only 31,7 % of female-headed households have a computer. Dual-parent White families are nearly twice as likely to have Internet access as single-parent White households. At all income levels, Black, Asian, and Native American households with two parents are twice as likely to have Internet access as those with one parent; for incomes over $ 35.000, household type begins to impact Hispanic and White households Black families with two parents are nearly four times as likely to have Internet access as single- parent Black hou-seholds. Married couples with children under 18 ex-hibit the highest rates of total (inside and outside the home Internet access (37,6 %). Single-parent house-holds tend to use the In-ternet more often outside the home, while married couples and family house-holds without children use the Internet more often at home."

|

Der amerikanische Begriff des Digital Divide besagt, dass die Kluft zwischen den verschiedenen Bildungsschichten, Einkommensklassen, Rassen und den Geschlechtern nicht kleiner, sondern in vielen Fällen größer wird. Das bleibt innerhalb des Gesamtwachstums häufig unbemerkt.

|

Die hohe politische Relevanz, die das Digital Divide Thema in den USA erlangt hat, resultiert vor allem aus den dargestellten dramatischen Unterschieden, die zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen festgestellt wurden. Hier werden wieder die bestehenden Unterschiede in Bezug auf Bildung, Beruf und Einkommen erkennbar, und es ist zu vermuten, dass sie durch die Unterschiede in der Mediennutzung in Zukunft verstärkt werden. Dies bedeutet eine Zeitbombe im Hinblick auf soziale Spannungen, zumindest aber für zukünftige Sozialausgaben.

Deswegen wird der Digital Divide in den USA inzwischen auch gar nicht mehr in erster Linie als ein ethisches Problem der Gerechtigkeit behandelt, sondern zunehmend auch als wirtschafts- und finanzpolitisches Problem. Die erwarteten großen Märkte werden nur entstehen, wenn ein großer Teil der Bevölkerung dort auch als Kunden und Mitarbeitende auftreten kann. Wenn ein nennenswerter Teil der Bevölkerung abgehängt wird, erzeugt dies Kosten für den Staat.

Da ist es ökonomisch effektiver, wenn Wirtschaft und Staat investieren, damit alle in die Lage versetzt werden, als Konsumenten und Erwerbstätige das neue Medium zu nutzen. Zwar ist die deutsche Gesellschaft nicht so multi-ethnisch wie die US-amerikanische. Aber auch bei uns leben 8 bis 10 Millionen ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, über deren Internetnutzung wir wenig wissen, weil sich die Auftraggeber der Internetnutzungsstudien dafür nicht interessieren.

|

Die übliche Differenzierung nach Einkommensklassen ist wenig aussagefähig. Die in der US-Studie erfasste Haushaltsstruktur zeigt, dass alleinerziehende Frauen mit Kindern mit Abstand die geringste Internetnutzung aufweisen.

|

Bevor ich auf die praktischen Maßnahmen zur Verbesserung und Verbreiterung des Internetzugangs eingehe, möchte ich daher festhalten, dass wir unsere Datenbasis verbessern müssen, um die Probleme besser erkennen und dann auch zielgenauer Maßnahmen ergreifen zu können. Wir hören zwar von der Politik immer wieder, dass wir uns mitten auf dem Weg in die Informationsgesellschaft befinden. Das Statistische Bundesamt und die entsprechenden Gesetze haben diesen Wandel jedoch noch nicht nachvollzogen. Zur Zeit ist die Landwirtschaftsstatistik noch sehr viel umfangreicher und differenzierter. Wir wissen besser Bescheid über den Bestand an Ziegen und Schweinen als über die Nutzung von Computern und Internet.

Ich komme nun zu Maßnahmen zur Überwindung des Digital Divide. Für Betroffenheit haben die zitierten Daten in den USA auch deshalb gesorgt, weil in der Vergangenheit durchaus einiges getan worden ist, um den Internetzugang für alle Bevölkerungsgruppen zu erleichtern und zu verbreitern. Im Gegensatz zu dem recht bescheidenen deutschen Programm "Schulen ans Netz" sind in den USA einige Milliarden Steuergelder für Educational Technology ausgegeben worden (vgl. http://nces.ed.gov/pubs99/1999017.html). Wenn man nun beim zeitlichen Vergleich sieht, dass die Unterschiede nicht kleiner geworden sind, sondern sich im wesentlichen auf höherem Niveau fortgesetzt haben oder sogar größer geworden sind, dann muss dies Anlass sein, zu überprüfen, ob die ergriffenen Maßnahmen angemessen waren.

In diesem Zusammenhang wird in den USA intensiv diskutiert, ob es reicht, einfach nur die Schulen mit Computern auszustatten bzw. welche flankierenden Maßnahmen für eine wirkungsvolle und nachhaltige Techniknutzung in den Schulen relevant sind. Die Förderprogramme werden entsprechend evaluiert, und dabei werden Defizite und Ergänzungsmöglichkeiten erkennbar. Wer bei uns die Frage nach der Effektivität der Hardwareinvestitionen stellt, wird schnell als Technikfeind diffamiert. Und wenn man auf die zum Teil teureren flankierenden Maßnahmen wie Lehrkräftefortbildung und technischen Support hinweist, wird einem vorgehalten, man wolle mit solchen Zahlen abschrecken und dürfe Investoren nicht entmutigen.

Wertet man die bisherigen Erfahrungen aus, dann bedürfen vor allem zwei Fragen der weiteren Klärung durch Analysen und Experimente: An welchen Orten können und wollen die unterschiedlichen Personengruppen ohne Netzanschluss und Netzkenntnis Erfahrungen mit diesem neuen Medium machen und prüfen, ob etwas Nützliches für sie herauszuholen ist (institutionelle Dimension/ "Sprungbretter")? Welche technischen, ökonomischen und kulturellen Aspekte stehen auch bei prinzipiell vorhandenem Interesse einer selbstbestimmten Nutzung entgegen und wie können diese Barrieren überwunden werden (Aspekt-Dimension/ "Barrieren")?

|

Der Digital Divide wird in den USA inzwischen auch gar nicht mehr in erster Linie als ein ethisches Problem der Gerechtigkeit behandelt, sondern zunehmend auch als wirtschafts- und

finanzpolitisches Problem.

|

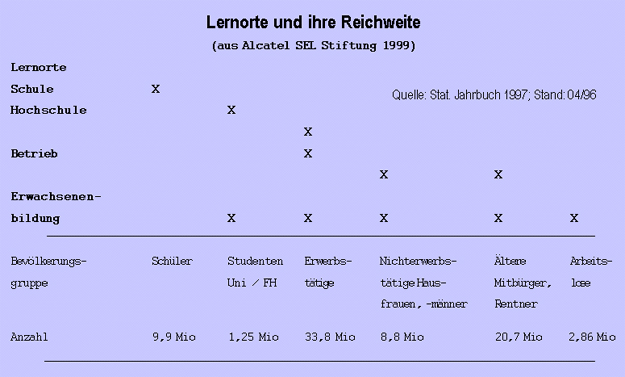

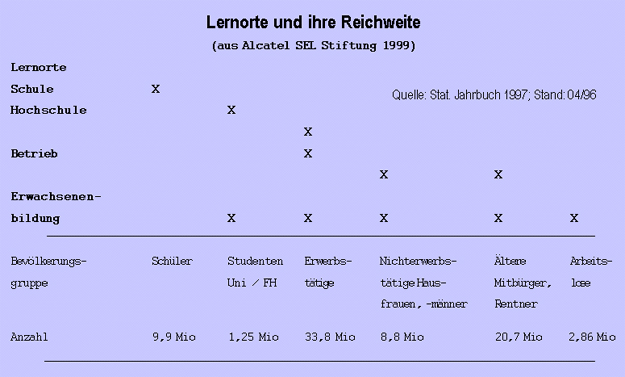

Ich will hier einige Experimente mit geeigneten Sprungbrettern in die digitale Welt vorstellen. Das Thema Schulen ans Netz, besser eigentlich Klassenzimmer bzw. Schülerinnen und Schüler ans Netz, wird bei uns immerhin diskutiert, und es gibt ja auch entsprechende Maßnahmen.(5) Aber: Nur 10 % der Bevölkerung gehen zur Schule. Wo können die übrigen 90 % die ersten Erfahrungen machen und die erforderlichen Kompetenzen erwerben? Die Studierenden im Prinzip in der Universität, je nach Fachrichtung. Die Erwerbstätigen im Betrieb - je nach Betriebsgröße und Branche. Und die übrigen 40 Millionen? Im Internet-Café oder der Volkshochschule?

Wenn die theoretische Analyse richtig ist, nach der wir es mit Erfahrungsgütern zu tun haben und der Mehrheit unserer Mitmenschen zur Zeit die Gelegenheit fehlt, ohne hohe finanzielle Investitionen Erfahrungen mit dem neuen Medium zu machen, dann sind Internetzugänge an den Orten, wo Menschen hingehen, um Informationen zu suchen, eine gute Möglichkeit, solche Erfahrungen zu machen.

|

Wir hören zwar von der Politik immer wieder, dass wir uns mitten auf dem Weg in die Informationsgesellschaft befinden. Zur Zeit wissen wir aber besser Bescheid über den Bestand an Ziegen und Schweinen als über die Nutzung von Computern und Internet.

|

In den USA wird seit langem neben den Schulen auch die Ausstattung von Bibliotheken mit Computern und Internetanschlüssen gefördert und zwar durch staatliche Programme ebenso wie durch Stiftungen und Unternehmen. Die Bill and Melinda Gates Stiftung alleine hat 200 Mio. US $ für die Ausstattung von Bibliotheken zur Verfügung gestellt. Inzwischen wird nur etwa ein Drittel dieses Geldes für die Technikausstattung ausgegeben, während zwei Drittel in die Qualifizierung des Personals fließen, damit dieses die Besucher in die Nutzung einweisen und ihnen begleitend helfen kann.(6) Aber keineswegs alle Bevölkerungsschichten gehen in Bibliotheken. In den USA werden daher zusätzlich Zugänge in sogenannten Community Technology Centers gefördert.

Dies können Jugend- und Bürgerhäuser sein, Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder auch Kirchengemeinden. Über 350 Community Technology Centers in den USA haben inzwischen ein eigenes Netzwerk gebildet (http://www.ctcnet.org/). Es gibt erste Evaluationsstudien. Für das Haushaltsjahr 2000 wurden von der US-Bundesregierung Fördermittel in Höhe von 100 Mio. $ allein für weitere Community Technology Center beantragt. Auch in diesen Programmen bezieht sich die Förderung sowohl auf

- die Ausstattung mit Computern,

- den Telekommunikations- und Internetzugang und die

- Qualifizierung des jeweiligen Personals.

Das Tomas Rivera Policy Institute in Kalifornien bezeichnet diese Einrichtungen als Digital Steppingstones (http://www.trpi.org/dss/index.htm), was man mit Sprungbretter in die digitale Welt übersetzen kann.

Der größte Einzelposten im neuen Haushaltsvorschlag zur Überwindung des Digital Divide betrifft steuerliche Entlastungen für Unternehmen, die gemeinnützigen Einrichtungen Technik spenden. Große Firmen wie Ford, Dell und Hewlett Packard haben angekündigt, allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Multimedia-PC und einen Internetzugang für zu Hause zu einem eher symbolischen Preis von 10 US$ zur Verfügung zu stellen. Die US-Regierung will durch steuerliche Anreize weitere Unternehmen, vor allem auch mittlere und kleinere, zu ähnlichen Initiativen motivieren.

In Deutschland hat Dieter Klumpp von der SEL Alcatel Stiftung bereits 1997 vorgerechnet, dass sich solche Investitionen der Unternehmen rentieren und unter dem Slogan "Qualifikation ans Netz" ein entsprechendes Aktionsprogramm für innovative Unternehmen vorgeschlagen (http://www.jtg-online.de/jahrbuch/qualifikation_ans_netz/home.html). Offen war damals die Frage der Besteuerung. Eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Jörg Tauss beim Bundesfinanzministerium hat dann zu dem befürchteten Ergebnis geführt, dass es sich dabei um einen geldwerten Vorteil handelt, der zu versteuern ist. Damit verhält sich die Bundesregierung genau entgegengesetzt zu der US-Regierung, die sogar steuerliche Anreize in Höhe von etwa einer Milliarde $ schafft.

Solche Sprungbretter in die digitale Welt leisten zunächst einmal nicht mehr als die Möglichkeit der Gewinnung eigener Erfahrungen. Es sind notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingungen für eine selbstbestimmte Nutzung. Wie diese Möglichkeiten genutzt werden, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die näher betrachtet werden müssen.

Damit kommen wir nun einmal zu der Hauptthese zurück, dass es unterschiedliche Zugangsbarrieren gibt und dass jeweils genau festgestellt werden muss, welche Barriere für welche Zielgruppe welche Bedeutung hat und was getan werden kann, um diese Barrieren im jeweiligen Kontext zu überwinden

Von einem kanadischen Kollegen stammt die Idee eines Zugangsregenbogens. In der Informatik würde man von einem Schichtenmodell sprechen, weil die Barrieren in mehreren Schichten übereinandergelagert sind. Wenn man im Kern startet und eine Barriere überwunden hat, wird die nächste erkennbar. Für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe und eine bestimmte Region sollten für jede dieser Schichten die Verfügbarkeit, die wirtschaftliche Erschwinglichkeit und die kulturellen Aneignungsvoraussetzungen untersucht werden.

Dies beginnt im Kern bei den Telekommunikationsnetzen und dem Zugang zum Internet über einen Internet Service Provider (ISP) und setzt sich dann über Geräte und Software fort bis zu den Inhalten und der erwähnten Nutzungskompetenz. Es ist keineswegs so, dass auf den zuerst genannten Ebenen alles überall schon geklärt ist. In ländlichen Regionen ist der Internetzugang keineswegs für alle Einkommensgruppen erschwinglich.

Und bei den Geräten bzw. der Darstellung von Informationen im WWW wird bisher in der Regel nicht an die Behinderten gedacht. Der amerikanische Telecommunications Act verpflichtet die Anbieter von Telekommunikationsnetzen und -diensten, im Rahmen des Zumutbaren auf Behinderte einzugehen. In diesem Jahr hat jetzt AOL zum ersten Mal eine offizielle Anfrage bekommen, warum die Texte nicht auch in Braille-Schrift angeboten werden, weil dies technisch mittlerweile zumutbar wäre. So beginnt in den USA langsam eine Diskussion darüber, was Anbieter tun sollen, um Behinderten den Zugang zu ihren Angeboten zu ermöglichen.

Erhebliche Defizite gibt es bei den Orientierungsinformationen. Wie findet man ohne einen Kurs in Information Retrieval zu absolvieren, die Informationen, die man sucht? Die üblichen Suchmaschinen im Web sind erstens nicht sehr effektiv und werden zweitens dem so genannten Free-TV immer ähnlicher, indem sie die Nutzerinnen und Nutzer an die meistbietenden Inserenten verkaufen. Stadtinformationssysteme können regionale Portale und regionale Suchmaschinen sein (Kubicek u. a. 1997). Und auch ARD-Online könnte eine redaktionell professionelle und neutrale Quelle von Orientierungsinformationen werden. Dazu muss allerdings eine Finanzierung geschaffen werden, die eine entsprechende Unabhängigkeit ermöglicht.

Als entscheidend stellt sich immer stärker die schon angesprochene Frage nach attraktiven Angeboten für die jeweilige Zielgruppe heraus. Wenn es zu wenig Angebote für Frauen gibt, dann fehlt die Motivation, Kosten und Mühen auf sich zu nehmen. Auf einer Tagung in den USA sagte kürzlich ein Referent in diesem Zusammenhang: Geben Sie "boys" in eine WWW-Suchmaschine ein und dann "girls". Wenn Sie "boys" eingeben, kriegen Sie wahrscheinlich eine ganze Reihe von Angeboten, die für Boys interessant sind. Was Ihnen zum Suchbegriff "girls" als Treffer angeboten wird, interessiert wahrscheinlich einige Boys, kaum jedoch die Girls.

Da muss noch viel getan werden. In den deutschen Aktionen zur Förderung des Zugangs von Frauen ist dies inzwischen das Hauptthema. Die von Frau Winker geleitete Arbeitsgruppe "Frauen" im Forum Informationsgesellschaft bemüht sich intensiv darum. (http://www.forum-informationsgesellschaft.de/). In den USA hat kürzlich eine Studie der Children´s Partnership Initiative das Fehlen angemessener Inhalte für einkommensschwache und andere bisher nicht angeschlossene Bevölkerungsgruppen zur Hauptherausforderung bei der Überwindung des Digital Divide erklärt (http://www.childrenspartner-ship.org/).

Der größte Einzelposten im neuen Haushaltsvorschlag der USA zur Überwindung des Digital Divide betrifft steuerliche Entlastung für Unternehmen, die gemeinnützigen Einrichtungen Technik spenden.

Betonen möchte ich auch noch die Bedeutung der Selbstschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Datenschutz und Datensicherheit, Verbraucherschutz, Kinder- und Jugendschutz. Früher habe ich die Auffassung vertreten, dass neue Techniken erst verbreitet werden sollten, wenn die technischen und rechtlichen Vorkehrungen zur Bewältigung der damit verbundenen Risiken geschaffen sind oder zumindest ein begleitender Prozess institutionalisiert ist, von dem man eine Bewältigung dieser Risiken erwarten kann.

Dies war eine Konkretisierung der damals von Gewerkschaften und Politikern, insbesondere in der SPD und bei den Grünen geforderten sozialen Beherrschbarkeit neuer Techniken. Heute muss ich einräumen, dass in Bezug auf das Internet der nationale Gesetzgeber in der Regel keine wirklich effektiven Verfahren zur Vermeidung von Risiken des Daten-, Verbraucher- und Jugendschutzes schaffen kann, und dass auch viele der immer noch artikulationsstarken Pionier-Nutzer dies gar nicht wollen, sondern als Bevormundung empfinden.

Die inzwischen hinzukommende Nutzerschicht empfindet hingegen überwiegend den fehlenden Schutz der persönlichen Daten, unklare Rechtsverhältnisse und jugendgefährdende Inhalte als Problem und wünscht Vorkehrungen. Doch die Schutzexperten sind hilflos, weil die bekannten Institutionen nicht richtig greifen. Und so treffen sich viele Stimmen in der Empfehlung von Selbstschutzmaßnahmen: Verschlüsselung, Filtersoftware u.a.m.

Aber damit steigt natürlich die Anforderung an die technische Kompetenz und auch an die inhaltliche Orientierungs- und Bewertungskompetenz. Auf die oberste Schicht, die letztlich für eine erfolgreiche Nutzung und Aneignung des Mediums entscheidend ist, auf die Medien- bzw. Informations- und Kommunikationskompetenz mit ihren verschiedenen Ebenen wurde schon ausführlich hingewiesen. Die verschiedenen Schichten sind dabei nicht unabhängig. Je weniger auf der Ebene der Orientierungsinformationen getan wird, um so größer ist die von den Nutzerinnen und Nutzern geforderte Kompetenz. Ich habe den Eindruck, dass die Dimension der hier bestehenden Herausforderung den meisten Politikern noch nicht bewusst ist.

Wir haben es nach meiner Auffassung mit einem gravierenden kulturellen Wandel zu tun. Er ist nicht ganz so groß wie der Übergang von der Erzähl- zur Schriftkultur, aber man kann schon sagen, dass eine neue Kulturtechnik hinzu kommt. Und daraus ergibt sich eine Infrastrukturverantwortung des Staates. Die zukünftigen Generationen müssen diese neue Kulturtechnik in der Schule neben und im Vergleich zu den alten lernen. In der Übergangsphase müssen andere Wege der Vermittlung hinzukommen. Und für die, die dies nicht so schnell lernen, müssen entsprechende Hilfen bereitgestellt werden. Insofern sind öffentliche Orientierungsinformationen und öffentliche Angebote zum Erwerb der Medienkompetenz keine Alternativen, sondern auf beiden Ebenen muss noch viel getan werden.

Lassen Sie mich zusammenfassen: Nach einer Phase, wo man dachte, die Hauptzugangsbarriere seien die Telekommunikationsgebühren und in Schulen und anderen Einrichtungen vielleicht noch die entsprechenden Multimedia-PCs, wächst nun die Erkenntnis, dass es noch weitere Barrieren gibt und dass daher noch genauer zu untersuchen ist, welche Barrieren welche Zielgruppe daran hindern, sich diese Technik anzueignen. Dementsprechend muss man entsprechende Maßnahmen und Programme sehr viel differenzierter anlegen.

Dabei ist nicht mit der schnellen Entwicklung von Patentrezepten oder eines großen Masterplans zu rechnen. Letztlich müssen wir zu ähnlichen sozialen Innovationen gelangen, wie es die Schulen und die Bibliotheken in Bezug auf die Verbreitung und allgemeine Aneignung des Buches waren und immer noch sind. Aber um dorthin zu kommen, werden wir viele Experimente an vielen Orten benötigen, von denen einige erfolgreich, andere im Sinne der verfolgten Ziele Misserfolge sein werden und wieder andere zu ganz anderen Erkenntnissen als den erwarteten führen.

Früher habe ich die Auffassung vertreten, dass neue Techniken erst verbreitet werden sollten, wenn die technischen und rechtlichen Vorkehrungen zur Bewältigung der damit verbundenen Risiken geschaffen sind oder zumindest ein begleitender Prozess institutionalisiert ist, von dem man eine Bewältigung dieser Risiken erwarten kann.

Heute muss ich einräumen, dass in Bezug auf das Internet der nationale Gesetzgeber in der Regel keine wirklich effektiven Verfahren zur Vermeidung von Risiken des Daten-, Verbraucher- und Jugendschutzes schaffen kann, und dass auch viele der immer noch artikulationsstarken Pionier-Nutzer dies gar nicht wollen, sondern als Bevormundung empfinden.

Das in den USA seit 1994 laufende Telecommunications And Information Infrastructrure Assistance Program des US-Department of Commerce ist so angelegt, dass gemeinnützige Institutionen, wenn sie einen Partner haben, der sie finanziell unterstützt, eine staatliche Ergänzungsförderung für die Maßnahmen bekommen, die sie selbst für geeignet halten, um das Internet in ihre jeweiligen Institutionen zu integrieren. Mittlerweile haben dieses Programm, in dessen Rahmen bisher Fördermittel in Höhe von 135 Mio. US$ ausgegeben wurden, und eine Reihe anderer Programme zu einer kaum noch übersehbaren Fülle von Erfahrungen und Erkenntnissen geführt. Aktuell wird das Programm unter dem neuen Namen Technology Opportunities Program (TOP) fortgeführt (http://www.ntia.doc.gov/otiahome/top/grants/grants.htm).

Um die vielfältigen aus Hunderten von Projekten und Initiativen gewonnenen Erfahrungen aufzuarbeiten, zugänglich zu machen und fortzuschreiben, haben in den USA die Benton Foundation und interessanterweise die AOL Stiftung das Digital Divide Clearing-House geschaffen (http://www.helping.org/digital/dd_about.adp). Die Benton Foundation erhielt die finanziellen Mittel, um das vorhandene Wissen zu strukturieren und aufzubereiten und über das WWW allgemein verfügbar zu machen. Inzwischen ist aus dem Clearinghouse das Digital Divide Network geworden, an dem sich eine Reihe von Unternehmen und weitere Stiftungen beteiligen, um auch das Informationsangebot zu vervollständigen und konkrete praktische Projekte zu fördern (http://www.digitaldividenetwork.org/).

Wir stochern zur Zeit sowohl mit den Forderungen als auch mit den meisten praktischen Maßnahmen noch erheblich im Nebel. Um unser Wissem zu verbessern, benötigen wir eine Vielzahl von Experimenten und Analysen sowie vor allem begleitende und vergleichende Evaluationen.

Damit wird in den USA genau das getan, was ich eingangs als notwendig dargestellt habe: Es wird daran gearbeitet, durch eine kontinuierliche Evaluierung der Maßnahmen die Wissensbasis zu verbessern und immer wieder neue Maßnahmen zu erproben, die so zunehmend zielgenauer werden können. Wir stochern zur Zeit, das muss man ehrlicherweise sagen, sowohl mit den Forderungen als auch den meisten praktischen Maßnahmen noch erheblich im Nebel, was die Effektivität unterschiedlicher Maßnahmen in Bezug auf bestimmte Zielgruppen angeht. Das ist am Anfang einer Innovationswelle normal. Wir tun aber zu wenig, um unser Wissen zu verbessern. Und das ist fahrlässig. Um unser Wissen zu verbessern, benötigen wir eine Vielzahl von Experimenten und Analysen sowie vor allem begleitende und vergleichende Evaluationen.

Bei entsprechenden Förderprogrammen müssen die Mittelgebenden offener im Hinblick auf die Definitionen förderungswürdiger Maßnahmen sein, wie dies teilweise bei Wettbewerben heute schon praktiziert wird. (Ein erstes positives Beispiel in Deutschland ist der Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg "Internet für Alle", der sich an Kommunen, Unternehmen und andere Einrichtungen wendet.) Und sie müssen von vornherein einen nennenswerten Anteil der Programmmittel für Evaluationen und Lernschritte reservieren.

Und die Mittelempfänger müssen sich ebenfalls stärker öffnen. Sie dürfen ihre geförderten Aktivitäten nach Empfang der Zuschüsse nicht als ihre autonome Angelegenheit begreifen, sondern als Bestandteil eines größeren kollektiven Lernprozesses. Wer Geld für Experimente mit neuen Formen der Zugangsförderung und Unterstützung bestimmter Gruppen fordert, muss daher auch bereit sein, sich einer rigorosen Evaluation zu stellen. Denn nur durch Lernen aus Erfolgen und auch aus Misserfolgen kann der nächste Schritt entwickelt werden, der uns dem Ziel eines chancengleichen Zugangs wieder ein kleines Stück näher bringt.

Die Diskussion muss daher weitergehen. Das Forum Informationsgesellschaft der Bundesregierung will dies unterstützen. Auf der Web-Site http//:www.stepping-stones.de werden viele anregende und lehrreiche Informationen angeboten, die diesen Lernprozess unterstützen. Ob dies gelingt, hängt letztlich von jeder und jedem Einzelnen von uns ab.

Literatur:

Benton Foundation: Losing Ground Bit By Bit. Low-Income Communities in the Information Age. Washington, D.C. June 1998

BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien): Wege in die Informationsgesellschaft. Status quo Und Perspektiven Deutschlands im internationalen Vergleich. Berlin/Frankfurt 2000

Clement, Andrew, und Leslie Shade: What Do We Mean By "Universal Access". Proceedings of INET96, Montreal, June 1996.

Deutscher Bundestag, Enquête-Kommission "Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft - Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft" (Hrsg.): Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft. Bonn 1998 (auch erschienen als Drucksache 13/11004, 22.6.1998)

Europäische Kommission (1996): Eine Informationsgesellschaft für alle. Erste Überlegungen der Gruppe hochrangiger Experten. Zwischenbericht, DG V, Brüssel, Januar 1996.

Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Und Emnid Institut für Markt- und Meinungsforschung: Media Vision Trend. Akzeptanz, Stand der Technik und Perspektiven ausgewählter multimedialer Anwendungen. Stuttgart / Bielefeld 1999

GfK AG Medienforschung: E-Commerce. Repräsentative Ergebnisse der zweiten Untersuchungswelle des GfK-Online-Monitor. Nürnberg, Dezember 1998

GfK AG Medienforschung: E-Commerce II. Repräsentative Ergebnisse der dritten Untersuchungswelle des GfK-Online-Monitor. Nürnberg, Juni 1999

GfK AG Medienforschung: E-Commerce III. Repräsentative Ergebnisse der vierten Untersuchungswelle des GfK-Online-Monitor. Nürnberg, Dezember 1999

INRA: Eurobarometer 46.1. Information Technology and Data Privacy. Report produced for the European Commision, Directorate General "Internal Market and Financial Services", Ms., Brüssel 1998

INRA: Eurobarometer 50.1.Measuring Information Society. Report produced for the European Commision, Directorate General XIII Information Society Activity Center and Directorate General X/A/2Ms., Brüssel 1999

Klumpp, Dieter: Qualifikation ans Netz - mit Hilfe innovativer Unternehmen. http://www.jtg-online.de/jahrbuch/qualifikation_ans_netz/artikel/klumpp.html

Kubicek, Herbert (1986): Zur sozialen Beherrschbarkeit integrierter Fernmeldenetze. In: Schröder, Klaus Theo (Hrsg.): Arbeit und Informationstechnik. Informatik-Fachberichte 123, Berlin, Heidelberg u.a., S. 325-350.

Kubicek, Herbert: Duale Informationsordnung als Sicherung des öffentli-chen Zugangs zu Informationen. In: Computer und Recht, 11. Jg. 1995, Heft 6, S. 370-379.

Kubicek, Herbert: Was versteht man unter allgemeinem Zugang und worauf kommt es an? In Kubicek, H. u.a. (Hrsg.): Multimedia@Verwaltung. Jahrbuch Telekomunikation und Gesellschaft 1999, Heidelberg 1999, s: 332 ff.

Kubicek, Herbert, Ulrich Schmid und Heiderose Wagner: Bürgerinformation und Medieninno-vation. Opladen 1997.

Kubicek, Herbert u.a.: www.stadtinfo.de. Ein Leitfaden für die Entwicklung von Stadtinformationen im Internet. Heidelberg 1997

Leggewie, Claus/Christa Maar (Hrsg.): Internet & Politik. Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie. Köln. 1998

Middelhoff, Th. Zukunft Multimedia: Globale Informationsinfrastrukturen und neue Märkte. Bertelsmann Briefe 134, Supplement. Gütersloh: 1995.

NTIA - National Telecommunications and Information Administration (Hrsg.): Falling Through The Net, Defining the Digital Divide. U.S. Department of Commerce, Washington DC, July. 1999.

Regulierungsbehörde für Telekommunikatiin und Post (RegTP): Telekommunikations- und Postmarkt im Jahre 1999. Marktbeobachtungsdaten der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Stand 30. Juni 1999. Bonn 1999

Schmid, Ulrich und Herbert Kubicek: Von den "alten" Medien lernen. In: Media Perspektiven 8/1994, S. 401 - 408

Wingert, Bernd: Zum Stand der privaten Nutzung vion Oonline-Diensten. Forschungszentrum Karlsruhe Technik und Umwelt, Wissenschaftliche Berichte FZKA 6152, Karlsruhe August 1998

Wittke, Volker: Online in die Do-it-yourself-Gesellschaft ? In: Ray-mund Werle und Christa Lang (Hrsg.), Modell Internet. Frankfurt/New York 1997. S.97ff.

Fußnoten:

(1) Vgl. die gemeinsame Darstellung der Initiativen des Weißen Hauses, des Handelsministeriums

und anderer Institutionen unter http://www.digitaldivide.gov/

(2) Vgl. die Beiträge von Scheuerle, Börnsen und Kieper in Kubicek 1996

(3) Die Industrievereinigung BITKOM erklärt die hohe schwedische PC- und Internetdurchdringung vor allem durch steuerpolitische Maßnahmen. Vgl. BITKOM 2000

(4) Vgl. Deutscher Bundestag 1998, dort den Text der damaligen Regierungsfraktion, S. 205 ff. und 220 ff. sowie die Minderheitenposition von SPD und Bündnis90/Die Grünen, S. 346 ff.

(5) Siehe. zum Vergleich USA - Deutschland ausführlicher http://www.fgtk.informatik.uni-bremen.de/schule/

(6) Vgl zu den Aktivitäten der Bill and Melinda Gates Foundation (http://www.gatesfounda-tion.org/learning/libraries/) sowie zu einem Überblick die Seiten der American Library Association http://www.ala.org/

(7) Er ist als Heft 63 der BLK-Reihe "Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung" veröffentlicht und kann im Internet über das BLK-Forum unter der URL: www.diff.uni-tuebingen.de/multimedia/information/ar-chiv/blk-multime-dia2.html abgerufen werden.

(8) Heft 76 der BLK-Reihe "Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung", download unter www.b-lk-bonn.de

nach oben

Prof. Dr. Herbert Kubicek

Prof. Dr. Herbert Kubicek